癌细胞有个“怪癖”:比正常细胞“贪吃”得多,尤其爱“吃糖”(葡萄糖)。它们分裂速度快、代谢旺盛,对葡萄糖的需求量可能是普通细胞的10倍以上,就像一群 “疯狂干饭的细胞”。

18F-FDG,你可以把它理解成 “带追踪器的葡萄糖”:

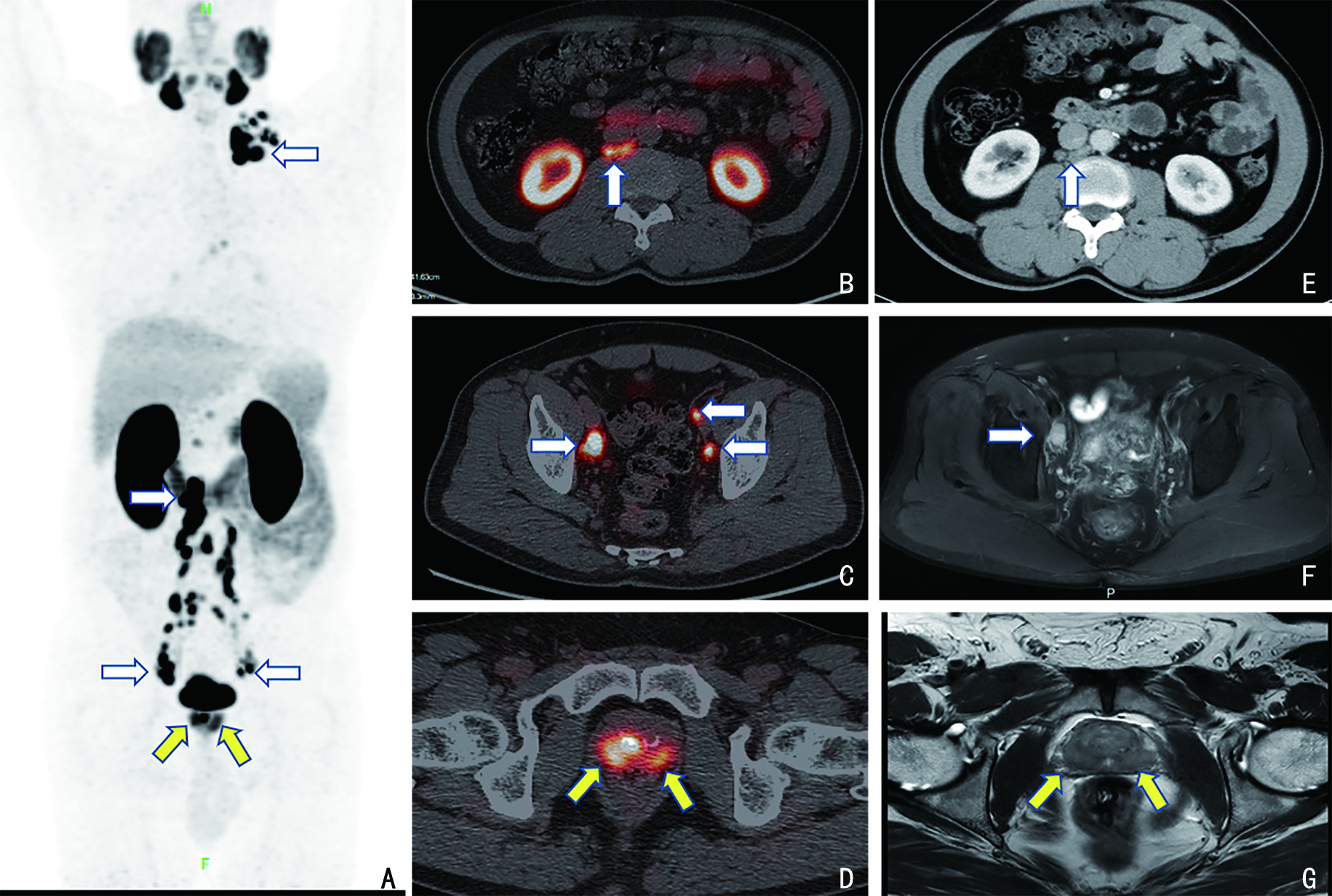

PET/CT与传统影像学检查在前列腺癌淋巴结转移中的比较

癌细胞藏得多深,它都能 “照亮”:在肿瘤诊断中到底能干啥?

普通CT、B超发现肿瘤,往往要等它长到一定大小(比如1厘米以上),但18F-FDG能在肿瘤还没形成明显肿块时就“报警”。

比如肺癌,有些早期病灶只有几毫米,CT可能看不清,但癌细胞已经在疯狂“吃糖”,18F-FDG会在这里聚集,PET图像上就会出现一个“亮斑”,帮医生在癌症“萌芽期”抓住它。

体检发现肺结节、乳腺结节的人很多,但80%以上都是良性的(比如炎症、增生)。怎么区分“善良的结节”和“危险的癌”?

良性结节代谢“佛系”,吃不了多少18F-FDG,图像上信号很弱;而癌细胞 “暴饮暴食”,会让局部信号变得极强。医生通过信号强弱,能快速判断结节的 “善恶”,避免良性结节被误切,也不让恶性肿瘤被漏诊。

一旦确诊癌症,医生最关心的是:癌细胞有没有转移?转移到哪里了?这决定了治疗方案(比如手术范围、是否需要化疗)。

18F-FDG能做“全身扫描”:不管癌细胞转移到淋巴结、骨头还是其他器官,只要它在“疯狂吃糖”,就会被18F-FDG标记,在图像上显影。比如结肠癌患者,它能发现CT看不到的肝转移、腹腔淋巴结转移,帮医生精准判断“癌症到了哪一期”。

化疗、靶向药、免疫治疗到底有没有用?不用等几个月看肿瘤大小变化,18F-FDG能提前“剧透”。

癌细胞如果被药物“打垮”,代谢会迅速变弱,对18F-FDG的摄取量明显下降,图像上的 “亮点” 会变暗甚至消失;如果治疗无效,癌细胞还在“嚣张吃糖”,信号就没变化。这样医生能及时调整方案,避免患者白受罪、耽误时间。

有些癌症患者,先发现的是转移灶(比如淋巴结肿大、骨痛),但查来查去找不到“源头”(原发灶)。这时18F-FDG就能派上用场:原发灶的癌细胞往往代谢更活跃,会比转移灶 “更亮”,帮医生锁定 “罪魁祸首”。

很多人担心 “放射性”,其实不用慌:

简单说,18F-FDG 就像给癌细胞装了个 “GPS 定位器”,让那些藏在身体深处、还没“长大”的肿瘤细胞,在PET/CT下无所遁形。有了它,肿瘤诊断才能从“看大小”进阶到“看活性”,让治疗更精准、更早一步—这就是它在抗癌战场上的真正价值。